Deux écoles interprétent des phénomènes hypnotiques

L’école de Nancy

Braid et l’abbé Faria favorisent une explication plus psychologique de l’hypnose.

Braid et l’abbé Faria favorisent une explication plus psychologique de l’hypnose.

Hippolyte Bernheim (1840-1919), professeur à la Faculté de Médecine de Nancy commence à étudier avec Ambroise-Auguste Liébault (1823-1905) à l’origine chirurgien, ils vont créer une école de pensée qui considère que le sommeil provoqué est d’origine psychologique. Ils utilisent la pratique hypnotique et considèrent que la catalepsie, les hallucinations, l’anesthésie sont dus à la suggestion.

Le praticien, d'une voix grave et monocorde va tenter d'imposer sa volonté à son patient qui, dans cet état particulier ne peut pas s'y opposer. Pour eux, l'hypnose n’est pas un état pathologique, mais plutôt un état physiologique naturel caractérisé par une hyper suggestibilité, c'est l’état psychique qui entraîne les phénomènes physiques. Ce sera aussi le début de la médecine psychosomatique.

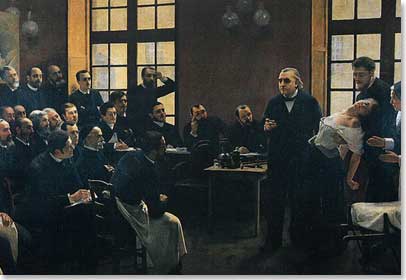

L’école de la Salpetrière

Sigmund Freud (1856-1939) fréquentera les grandes figures de ces deux écoles pour se former à l’hypnose, successivement élève de Charcot et de Bernheim. Il pratiquera lui-même ces techniques hypnotiques avec enthousiasme.

Sigmund Freud (1856-1939) fréquentera les grandes figures de ces deux écoles pour se former à l’hypnose, successivement élève de Charcot et de Bernheim. Il pratiquera lui-même ces techniques hypnotiques avec enthousiasme.Freud est fasciné et applique ces techniques jusqu'à ce qu'il découvre le phénomène de "transfert" au cours duquel une de ses patientes se jette à son cou. Il sera le premier à théoriser la nature relationnelle et les phénomènes transférentiels de l’hypnose. Si elle lui donne les bases pour le fondement de sa théorie psychanalytique, Sa méfiance vis à vis du transfert sera, semble t-il à l'origine de l'abandon par Freud de l'hypnose pour la psychanalyse... Carl Gustav Jung, disciple de Freud, condamnera lui aussi l'hypnose il préféra continuer à explorer l'inconscient au travers des rêves de ses patients.

C’est le déclin de l’hypnose et naissance de la psychanalyse.

Cette technique continua cependant d'être utilisée par Forel en Suisse, Pavlov en Russie, Mc Dougall et Boris Sidis aux Etats-Unis.

Seul Pierre Janet (1859-1947) poursuivi l'expérience en France. Élève de Charcot, il s'opposa d'abord à l'hypnose, jusqu'à ce qu’il lui découvre une valeur thérapeutique.

La Seconde Guerre mondiale favorise le regain d'intérêt envers l'hypnose dans les deux camps militaires: afin de guérir la névrose de guerre chez les soldats et d'obtenir une anesthésie lors de nombreuses interventions chirurgicales, mais également afin de développer et optimiser des capacités à combattre l'ennemie dans l'autre camp.

L'hypnose actuelle doit sa renaissance à Milton H.Erickson qui a considérablement diversifié et enrichi cet outil. Au delà des techniques il a fait de l'hypnose une véritable œuvre d’art.